Научный журнал «Труды ГПНТБ СО РАН» - это рецензируемый журнал открытого доступа, выходит 4 раза в год, публикует научные материалы по вопросам развития библиотековедения, библиографоведения и книговедения, книжной культуры, информационных систем. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (с 27.06.2023) по специальности 5.10.4 – Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (исторические науки, педагогические науки).

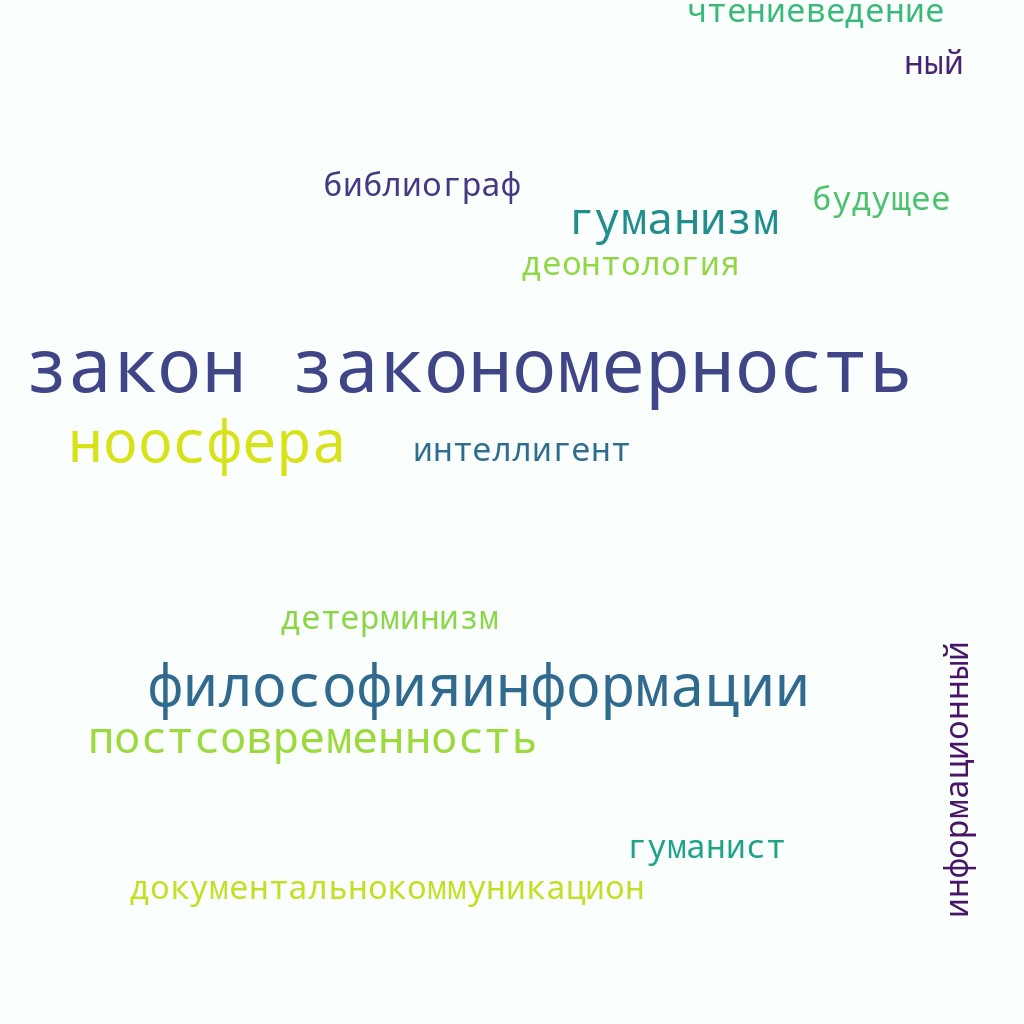

Основные разделы журнала: Книжное наследие и книжная культура; Библиотековедение, библиографоведение: теория и методика; Информационно-библиотечные системы, ресурсы и технологии; Непрерывное библиотечное образование; Библиометрия, наукометрия, вебометрика; Обзоры, рецензии, дискуссии; Информация; Юбилеи

Статьи в журнале публикуются в основном на русском языке с обязательными англоязычными аннотациями и списками источников, публикуются материалы и на английском языке.

Журнал рассчитан на теоретиков в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения; практиков библиотечно-информационной деятельности; аспирантов и студентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», слушателей учреждений системы дополнительного профессионального образования, а также всех интересующихся проблемами библиотек и информационных учреждений.

Главный редактор – д-р пед. наук Артемьева Елена Борисовна, ГПНТБ СО РАН.

Все выпуски журнала (с 2005 г.) доступны в электронном формате на сайте журнала, в eLIBRARY.RU. Статьям присваивается DOI.

Учредитель журнала – Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. В состав редакционной коллегии и редакционного совета входят ведущие специалисты крупнейших научных библиотек и профильных вузов России и зарубежных стран. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 76195 от 8 июля 2019 года) и ему присвоен международный стандартный номер сериального издания: ISSN 2618-7515 (Print), ISSN 2712-7915 (Online), журнал распространяется по подписке (подписной индекс по объединенному каталогу "Пресса России" - Е33034, подписной индекс каталога периодики "Урал-Пресс" - 33034).